随着物联网(IoT)终端的爆炸式增长,LoRa(Long Range)技术因其低功耗、远距离、易部署等优势,被广泛应用于智慧城市、工业监测、农业感知等场景。然而,在节点数量激增、业务负载日益复杂的现实条件下,传统LoRa星形网络“网关-终端”直连模式暴露出严重的容量瓶颈:数据包碰撞、信道占空比受限、下行链路拥塞等问题频发,导致网络吞吐下降、时延上升、能耗增加。因此,如何以LoRa网关为核心,系统性地提升网络容量,成为当前产业界与学术界共同关注的焦点。

一、容量瓶颈成因分析

1. 空口冲突:LoRa采用基于Aloha的随机接入,节点多时,不同扩频因子(SF)之间的正交性并不能完全避免冲突,尤其在SF7~SF12混用场景,高SF长包极易被低SF短包切割,造成“高SF饿死”。

2. 占空比限制:欧盟ISM频段规定终端上行占空比≤1%,网关下行≤10%,严重抑制了高并发业务的ACK/重传效率。

3. 下行资源稀缺:LoRa网关下行信道仅有8路,且受发射功率限制,当数百节点等待Class A的接收窗口时,极易出现队列溢出。

4. 网关选址与天线高度:单网关覆盖半径可达5~15 km,但城市环境中建筑遮挡使覆盖空洞频现,导致节点不断抬升发射功率,进一步恶化同频干扰。

二、容量优化技术路线

1. 多网关协同+SF动态规划

通过部署多网关组成蜂窝状微小区,利用网关间时钟同步实现“空分+码分”复用。结合实时RSSI与SNR测量,网络服务器可动态下发Adaptive Data Rate(ADR)指令,引导终端向最优SF迁移,降低SF碰撞概率。实测表明,在同样节点规模下,三网关协同可把PRR(Packet Reception Ratio)从71%提升到94%。

2. 帧时隙化调度(TS-LoRa)

借鉴TDMA思想,将时间轴划分为同步时隙,网关通过信标帧广播全网时间基准。终端根据哈希函数计算自身时隙,实现“准免冲突”接入。当节点数量超过阈值时,再引入竞争时隙作为弹性补充,兼顾确定性与扩展性。

3. 边缘计算分流

在网关侧集成轻量级容器,运行MQTT-SN/CoAP协议栈,将原始LoRa RAW帧在本地完成解密、过滤、聚合,仅把有效负荷上报云端。此举可减少40%以上上行流量,同时降低云端计算压力。

4. 下行队列优先级调度

网关维护多优先级ACK队列,针对Class C终端的实时控制指令设置最高权重,采用加权轮询(WRR)算法,确保关键业务在占空比限制内第一时间下发。

5. 功率-速率联合优化

以“最小化发射功率、最大化PHY速率”为目标,构建非线性规划模型,通过模拟退火算法迭代求解最优SF、BW、CR组合。仿真显示,单节点平均功耗可降低27%,网络总容量提升1.8倍。

三、案例验证

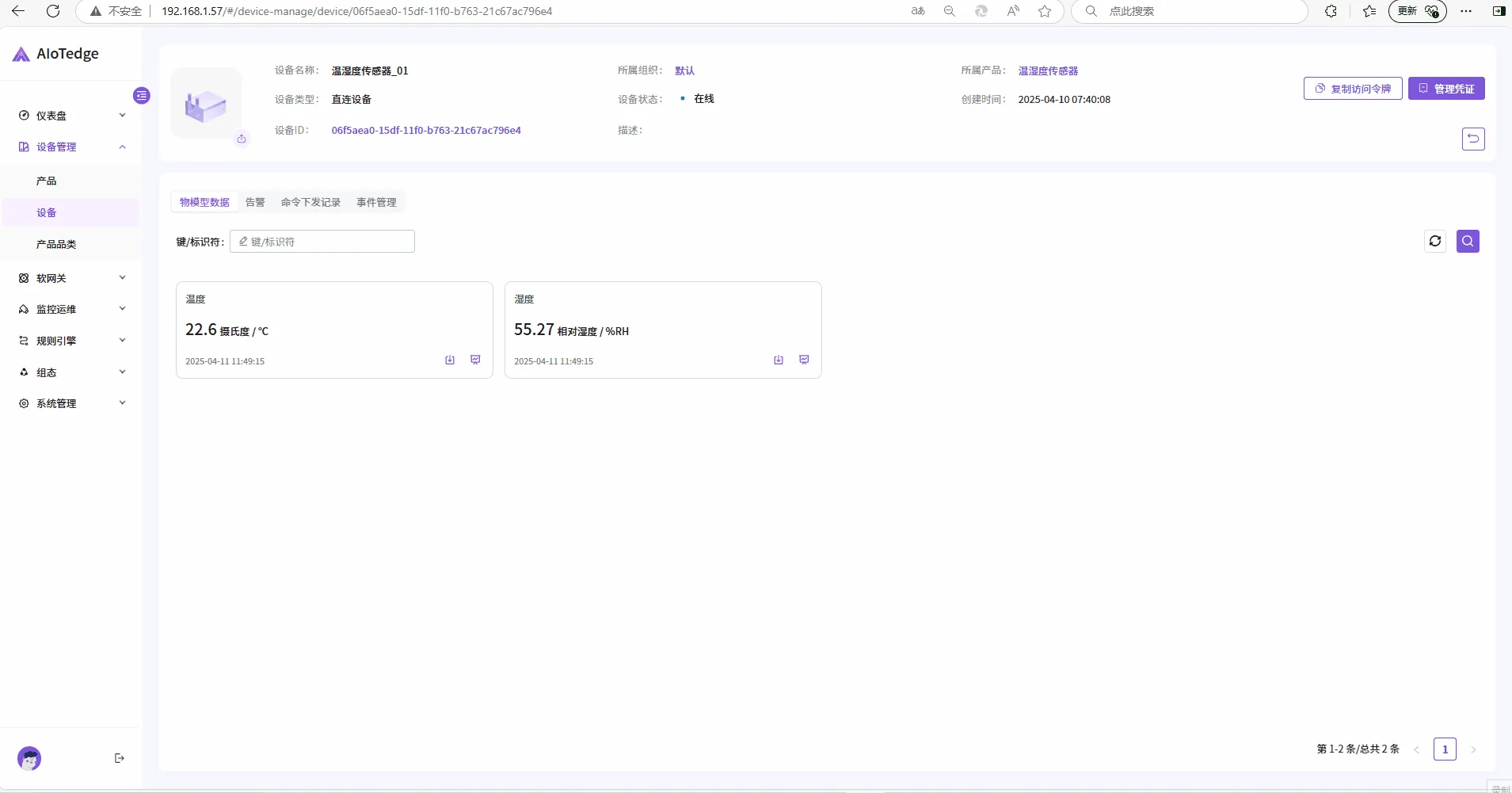

在某智慧园区项目中,初期部署1个八通道网关,承载300枚温湿度传感器,日峰值上报次数1.2万,PRR仅68%。通过增加2个边缘网关、启用ADR与TS-LoRa后,节点扩容至1200枚,日业务量增至5.4万,PRR稳定保持在92%,平均端到端时延从2.3 s降至0.7 s。更重要的是,由于ADR与功率优化,终端电池寿命由预估的2.8年延长至4.5年,显著降低了运维成本。

四、未来展望

随着LoRaWAN 1.1.1及Relay节点规范的发布,中继转发与多跳路径选择将进一步打破“星形”拓扑限制,实现更大范围的容量弹性。此外,AI驱动的网络数字孪生可实时预测流量热点,提前触发网关休眠与唤醒,做到“按需扩容”。可以预见,基于LoRa网关的网络容量优化将不再是单一技术堆叠,而是涵盖物理层、链路层、应用层的协同创新,为万物互联奠定坚实基础。

综上所述,LoRa网关既是容量瓶颈的汇聚点,也是破局的关键抓手。通过多网关协同、帧时隙化调度、边缘计算分流、下行队列优化以及功率-速率联合调优,可以系统性提升LoRa网络容量,在成本、功耗、性能之间取得最佳平衡,为垂直行业数字化转型提供可持续的无线连接方案。